2. 中国科学院地理科学与资源研究所 北京 100101

2. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

2002年, 联合国粮农组织启动了全球重要农业文化遗产保护项目, 掀起了众多国家关于农业文化遗产挖掘与保护的浪潮。农业文化遗产基于悠久的文化传统和长期的实践经验, 传承了其固有的系统、协调、循环、再生等思想, 因地制宜地发展着许多宝贵模式, 其中蕴含了丰富的天人合一生态哲学思想, 与现代可持续发展理念一脉相承[1]。如此宝贵的历史遗产与实践理念, 其保护与发展至关重要。闵庆文等[2]的研究为当前农业文化遗产保护提供了思路, 即农业文化遗产具有复合性、活态性、战略性特点, 应采取动态保护、适应性管理措施, 走可持续发展道路。随之, 众多学者开启了农业文化遗产保护与发展的研究与探索。关于保护策略, 曹幸穗[3]的研究指出, 任何文化遗产的形成都有其特定的自然环境, 对悠久的农业文化遗产进行考究与保护, 需要对自然环境进行全面深入的研究。赵立军等[4]认为, 随着工业化与现代化的发展, 农业文化遗产面临各种威胁, 当确立“以保护为中心, 以发展为手段”的基本原则, 加强机制与制度建设, 对遗产保护与利用给予实质性扶持和投入等。而细化到各个领域, 学者们也开展了关于农业文化遗产地农业生物多样性保护[5]、农业传统知识保护[6]、农田耕作模式保护[7]等方面的研究, 探索了农业文化遗产的旅游资源开发模式[8]、产业融合发展途径[9]以及生态农业发展方向[10]。这些研究虽然上达制度建设, 下涉各个领域, 但几乎都或多或少围绕产业、地域环境等背景要素展开; 况且已有的研究指明, 农业文化遗产的保护并不孤立, 其根植于一定的经济社会发展背景或条件[11], 是农业与其所属环境相互协调、协作而产生的综合结果[12]。这就足以说明产业、资源、地域等背景环境要素在农业文化遗产的保护与发展方面扮演着不容忽视的角色。但上述要素究竟对农业文化遗产地产生着怎样的影响?目前与此相关的研究还相对匮乏, 定量化的尝试更是少之又少。

有学者指出, 农业文化遗产大多存在于落后、偏远、自然条件比较差的地区, 这些农业系统的存在适应了当地的特殊环境[13]。随着经济社会的发展, 当地居民和政府对农业文化遗产保护重要性的认识将不断深化, 参与保护的积极性和重视程度不断增强[11]。由此可见, 农业文化遗产大多坐落于经济基础相对薄弱的地区, 而往往这些地区的经济社会发展成效与农业文化遗产的保护力度呈正相关。因此本研究尝试以居民人均纯收入作为衡量经济发展的指标, 量化农业文化遗产地与其所在地周边区域由产业、地域环境等背景要素所导致的经济发展差异, 进而为当地农业文化遗产保护与发展的后续合理规划提供全新思路和科学依据。

关于研究方法, 产业及地域环境要素均具有一定的地理分布特征, 讨论其对农业文化遗产地收入差异的驱动作用, 属于空间分异性测度, 应采用空间分析的方法。伴随着空间统计学的逐渐兴起, 国内外众多学者为了进行空间大数据的处理和统计, 探索各属性数据之间的空间联系, 提出了众多相关的方法和模型[14-16]。其中地理探测器作为空间数据分异性测度和因子分析的工具, 适用于众多学科领域的数据分异性驱动力研究[17]。从模型的提出至今时, 地理探测器已被广泛应用于农田生态、大气污染、城市景观、空间布局、疾病控制、粮食占有等多个领域[18-23], 覆盖了地理学、生态学、经济学、社会学等众多学科。鉴于其功能与本研究的需求相符, 并且已在相关领域、学科进行过诸多实践, 因此本研究拟采用地理探测器, 以中国重要农业文化遗产“阿鲁科尔沁草原游牧系统”所在地——内蒙古阿鲁科尔沁旗为研究区, 分析其产业及地域环境要素对农业文化遗产地人均纯收入差异的驱动作用。研究区的选定是基于阿鲁科尔沁旗地处我国“黄金脆弱带”——北方农牧交错带, 同时下辖区覆盖了阿鲁科尔沁旗国家级自然保护区和高格斯台罕乌拉国家级自然保护区, 又于2014年经农业部批准成为第2批中国重要农业文化遗产, 因而成为我国生态保护、经济扶持的重要区域, 具有极高的研究价值。在国家大力扶持农业文化遗产保护与发展的政策背景下, 本研究旨在为农业文化遗产地资源调控及经济建设政策的制定提供科学依据。

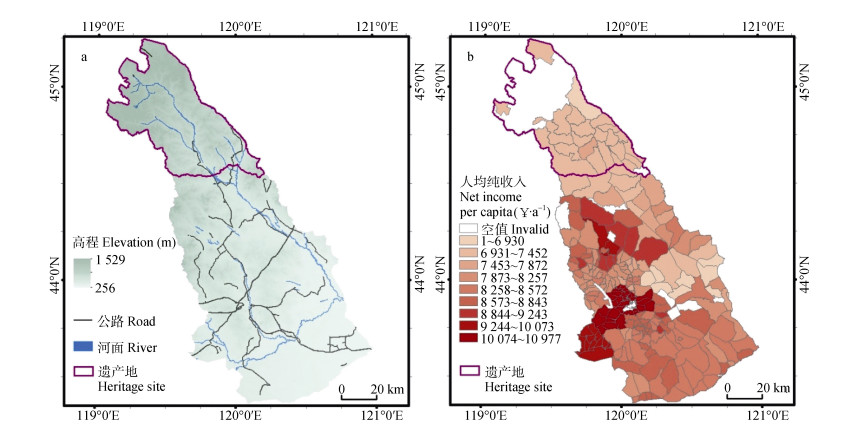

1 研究区概况阿鲁科尔沁旗(119°02′15″~120°01′00″E, 43°21′ 43″~45°24′20″N)位于内蒙古自治区赤峰市东北部, 驻地天山镇(图 1a)。境内水系发达、地形复杂, 最高海拔1 529 m, 最低海拔256 m。人均纯收入存在区域间明显差异, 最低6 400元∙a–1, 最高约达11 000元∙a–1(图 1b)。虽然当地的农业文化遗产——“阿鲁科尔沁草原游牧系统”并未覆盖全旗, 但为了便于从管理角度全面分析遗产地及其周边在人均收入与产业、地域环境要素之间的联系, 进而通过对比探索草原游牧系统所在地(巴彦温都尔苏木)在产业、地域环境要素方面相比周边区域的经济发展短板, 为其提供更有针对性的政策建议方案, 因此本文将研究区域划定为阿鲁科尔沁旗全旗。

|

图 1 研究区阿鲁科尔沁旗概况(a)及人均纯收入(b)分布图 Fig. 1 Overview (a) and spatial distribution of net income per capita (b) of the study area Ar Horqin Banner 人均收入数据来自2017年阿鲁科尔沁旗统计年报。The per capita net income data comes from the 2017 Ar Horqin Banner Statistical Yearbook. |

本研究以全旗245个村/嘎查级行政单位为最基本研究单元(图 1b), 图中空白区域为本次研究无效区域, 包括阿鲁科尔沁旗大型林场、农场和牧场所在地以及与各村/嘎查收入不具可比性的首府居委会, 有效行政单元共计234个。各村/嘎查人均纯收入以及当地三大产业相关信息均来自阿鲁科尔沁旗2018年统计年鉴(2017年实际数据); 相应的地理环境因子数据包括阿鲁科尔沁旗行政区划图、土地利用图(地类图斑和线状地物)、保护区边界图等来自阿鲁科尔沁旗统计局、资源局以及自然保护区管理局等相关机构, 并结合实地调研进行一定的数据资料获取、整理和验证。

2.2 研究方法及数据预处理采用地理探测器进行阿鲁科尔沁旗各村/嘎查之间收入差异驱动力的分析。地理探测器主要包括4个子探测器, 分别是分异及因子探测、交互作用探测、生态探测和风险区探测。

其中最核心的是分异及因子探测器:探测因变量Y的空间分异性, 通过对各自变量X的q值计算得出X在多大程度上解释了Y的分异性。q表达式如下:

| $ \begin{array}{c} q=1-\frac{\sum _{h=1}^{L} N_{h} \sigma_{h}^{2}}{N \times \sigma^{2}}=1-\frac{\mathrm{SSW}}{\mathrm{SST}} \end{array} $ | (1) |

| $ \mathrm{SSW}=\sum _{h=1}^{L} N_{h} \sigma_{h}^{2} $ | (2) |

| $ \mathrm{SST}=N \sigma^{2} $ | (3) |

式中: h=1~L, 为因子X的分层(级)数; Nh和N分别是对应层为h和全部单元的单元数;

本研究以中国重要农业文化遗产“阿鲁科尔沁旗草原游牧系统”所在地——阿鲁科尔沁旗2017年各村/嘎查的人均纯收入(Y)为因变量, 以6个可能影响经济收入的主要因素作为自变量X(包括:第一产业类型、二三产业发展程度、水资源供给、保护区建设、交通便利程度和高程因素)。选择这6个因子的原因如下: 1)这6个因子隶属于产业发展、资源匹配、地理空间领域, 符合研究的主题; 2)调研期间与地方领导、专家及农牧民的交流访谈中获知, 产业、交通、水源、保护区等因素对当地经济发展可能产生一定的影响; 3)参考前人用地理探测器进行农业、社会、经济、人文等方面的研究[24-27]所选取的指标, 结合当地规模尺度、产业特征和地形特点等因素筛选和改进而确定。

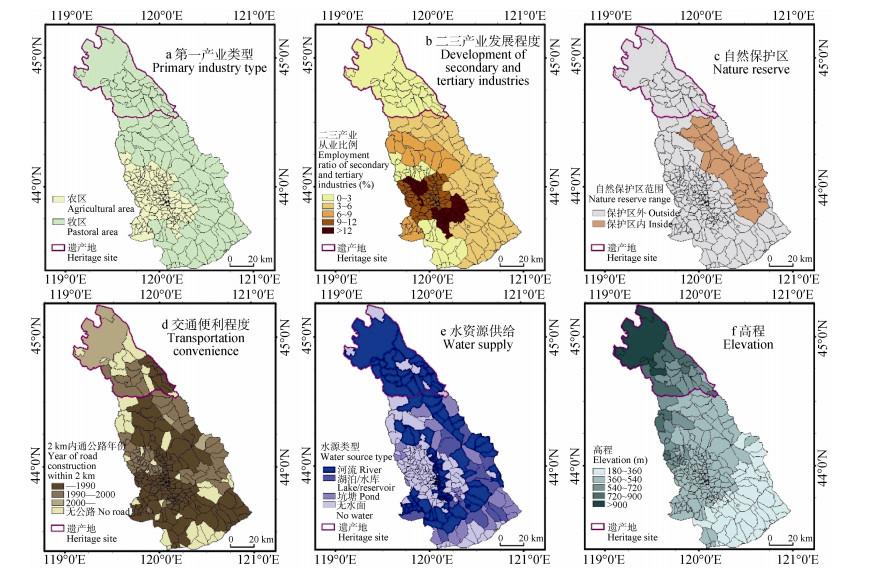

根据所选的X因子对阿鲁科尔沁旗各村/嘎查进行因子分级。地处北方农牧交错带的阿鲁科尔沁旗境内同时涵盖耕地面积约11万hm2, 草原面积约120万hm2, 进而其第一产业类型主要包含种植业和畜牧业, 根据地方政府文件以及从业人数情况将第一产业类型划分为农区和牧区(图 2a)。二三产业发展程度以乡镇级二三产业从业人数占总人数的比例进行划分, 当地14个乡镇二三产业从业人数占比1%~17%不等, 为均匀分级表现差异, 将从事二三产业工作人数占总人数比例划为0~3%、3%~6%、6%~9%、9%~12%、12%以上共5个层级(图 2b)。保护区建设主要研究对象为阿鲁科尔沁旗国家级自然保护区, 该保护区位于阿鲁科尔沁旗东部, 覆盖范围较广, 地理位置覆盖二十余个村级行政区, 故根据该保护区覆盖范围将各村/嘎查划分为保护区内(含边界)和保护区外2级(图 2c)。由于阿鲁科尔沁旗地界南北狭长, 东西较窄, 且主干道路相对集中, 因此为了避免分级过程中两极分化现象, 并体现道路对经济的带动作用, 本研究以各行政单元附近道路修通的不同时间段进行分级(道路修建时间参考当地土地利用数据中道路变更日期), 将交通便利程度划分为1990年前修建的公路的2 km缓冲区覆盖区、1990—2000年修建的公路的2 km缓冲区覆盖区、2000年以后修建的公路的2 km缓冲区覆盖区和附近2 km无公路共4级(图 2d)。水资源供给情况则根据水源类型划分, 阿鲁科尔沁旗境内水系发达, 共有大小河流4条, 其中3条在境内汇集, 为西辽河主要水系, 而无河流穿过的区域, 亦多有湖泊、水库和坑塘等储水区可保水资源供应, 因此本研究以行政区内水资源供给类型将其分为有河流直接穿过、有湖泊或水库、有坑塘、无水面区域的由强到弱4级(图 2e)。至于高程因素, 阿旗整体海拔256~1 529 m, 北高南低, 根据当地海拔起伏范围采用等间距分类法分为海拔180~360 m、360~540 m、540~720 m、720~900 m、900 m以上5级(图 2f)。

|

图 2 研究区产业和地域环境因子空间分布图 Fig. 2 Spatial distribution of industrial and geography environmental factors in the study area |

对q值进行简单变换即可得非中心F分布, q的变换型F(4式左)及其分布参数(4式右)表达如下:

| $ {F = \frac{{N - L}}{{L - 1}}\frac{q}{{1 - q}} \sim F(L - 1, N - 1;\lambda )} $ | (4) |

| ${\lambda = \frac{1}{{{\sigma ^2}}}\left[ {\sum _{h = 1}^L {\bar Y_h^2} - \frac{1}{N}{{\left( {\sum _{h = 1}^L {\sqrt {{N_h}} } {{\bar Y}_h}} \right)}^2}} \right]} $ | (5) |

式中: λ为非中心参数,

使用地理探测器进行因子检测分析后, 本研究也综合分析了其他3个子探测器的结果。交互作用探测可反映各因子之间的交互作用, 即先计算X1和X2对Y的q值——q1和q2, 再计算其交互时的q值(叠加变量X1和X2两个因子的图层相切所形成的新的多边形分布), 记为qj, 即两因子共同作用下的q值。生态探测则是用来比较两个因子X1和X2对因变量Y空间分布的影响是否存在差异。而风险区探测主要是进一步针对每个单一自变量X所分各层(级)的属性值进行统计描述[23]。本文主要用上述方法对农业文化遗产地人均纯收入差异进行因子驱动力分析以及因子之间的关联分析。

3 结果与分析 3.1 研究区人均纯收入差异的驱动力因子探测结果显示(表 1), 所选取的六大因子对阿鲁科尔沁旗各村/嘎查人均纯收入(元∙a–1)差异的解释程度由大到小排列依次为二三产业发展程度(0.37)、第一产业类型(0.30)、高程(0.15)、交通便利程度(0.11)、保护区建设(0.11)和水资源供给(0.04)。

| 表 1 产业和地域环境因子对研究区人均纯收入差异的驱动分析结果 Table 1 Driving analysis of industrial and geographical environmental factors on the gap of net income per capita in the study area |

从表 1可知, 产业的内容和发展程度是当地收入差异产生的关键驱动力。第一产业类型和二三产业发展程度对人均纯收入差异的解释程度分别达到30%和37%, 且达到P < 0.05显著性水平。说明纵然在一个县级的小尺度研究区域里, 产业发展上的差异仍然是衡量各村/嘎查经济水平的重要指标, 对地方收入起关键作用。从图 3a-b可知, 阿鲁科尔沁旗农区收入高于牧区, 二三产业发展程度较高的地区人均收入水平高于二三产业发展程度低的地区。

|

图 3 研究区产业和地域环境因子不同水平的人均纯收入 Fig. 3 Net income per capita at each level of industry and geography environmental factors in the study area |

其他4个因子对人均纯收入差异也有不同程度的影响。虽然这4个因子q值相对较小, 且驱动性不显著, 但各因子收入分级分布结果仍可反映出部分因子对人均纯收入差异具有一定驱动作用。例如保护区建设(图 3c), 阿鲁科尔沁旗国家级自然保护区地理位置覆盖区域的人均纯收入7 716元∙a–1, 与保护区以外行政单元的人均纯收入8 648元∙a–1, 差距超过10%。实地调研结果显示, 阿鲁科尔沁旗国家级自然保护区根据《中华人民共和国自然保护条例》和《内蒙古自治区自然保护区实施办法》对自然保护区内不同的功能区采取了不同的管护方式, 包括核心区的绝对保护、缓冲区设立界碑保护和实验区的综合管控, 这些举措在一定程度上限制了当地的资源开发和生产经营活动, 因而容易造成保护区内外的经济分异, 与本文的研究结果相符。

交通便利程度与经济发展密切相关(图 3d), 1990年前被道路缓冲区覆盖的行政区(1级)的人均纯收入为8 843元∙a–1, 明显高于1990—2000年(8 130元∙a–1)、2000—2010年(7 566元∙a–1)和2010年以后被道路缓冲区覆盖的行政区(8 201元∙a–1)。经济的发展离不开便利的交通, 阿鲁科尔沁旗早期(1990年前)被道路2 km缓冲区覆盖的村/嘎查收入水平高于其他区域, 究其原因可能是在早期道路交通并不发达的时候, 第1批公路的修建在一定程度上带动了临近行政区经济的最先发展, 并为之产业结构升级提供了先机, 为经济发展打下了基础。

关于水资源供给, 无水面覆盖区域(4级)的年人均纯收入达8 785元, 明显高于其他有水面覆盖村/嘎查(图 3e)。水是生命之源, 经济发展离不开水, 但本文所得结论并未直接反映水资源对经济发展的重要作用, 无水面资源的村/嘎查反而人均纯收入水平相对较高, 原因可能有以下两点:首先通过实地调研可以发现, 阿旗本身水资源充足, 地表水总量超过13 000 m3, 且坑塘和沟渠建设非常密集, 使得水资源相对河流的细小流动能力较强, 因而实际上各地水资源占有和使用处于高度协调的状态; 其次可能是本研究的区域尺度过小, 导致各行政区水源类型对经济发展影响尚未凸显。

至于高程, 在一定程度上, 阿鲁科尔沁旗境内随着区域海拔升高, 人均纯收入水平逐渐降低(图 3f), 结合图 2f的研究区高程分布特征, 人均收入较高的西南区域海拔起伏也相对平缓。说明当地不同的高程范围可能影响各地的资源禀赋和土地利用政策, 例如海拔较高的行政区大多位于山区、林区, 因而经济收入相对落后于更适宜农牧生产的较低海拔平原区。

将上述分析结果聚焦于遗产地, 调研结果显示, 阿鲁科尔沁草原游牧系统所在地巴彦温都尔苏木年人均纯收入7 135元∙a–1, 远低于全旗平均水平的8 765元∙a–1。通过因子空间分析(图 2、图 3)可知, 相比周边地区, 阿鲁科尔沁草原游牧系统所在地巴彦温都尔苏木具有地处牧区、二三产业从业人数比例低(约2%)的产业特点, 以及与阿鲁科尔沁旗国家级自然保护区相距较远、交通相对不便、水资源丰富、海拔较高的地域环境特点。结合遗产地人均纯收入差异的驱动力分析结果, 可以得出以传统畜牧业为主的生产方式(q=0.30)和二三产业发展程度较低(q=0.37)是限制当地经济社会发展的主要驱动力, 交通不便(q=0.11)及海拔较高(q=0.15)的地域环境也在一定程度上拉开了遗产地与周边区域的人均纯收入差距。

3.2 因子之间对人均纯收入空间分布的影响差异性及交互作用地理探测器生态探测结果(表 2)显示, 第一产业类型和二三产业发展程度这2个描述产业特征的人均纯收入影响因子之间对人均纯收入空间分布的影响无显著差异, 水资源供给、保护区建设、交通便利程度和高程这4个描述资源配置和地理空间特征的因子之间对人均纯收入空间分布的影响亦无显著差异。但是, 2个产业因子和4个自然条件因子之间对人均纯收入空间分布的影响都存在显著差异, 说明受政策、经济、社会等因素广泛影响的产业结构因子与资源匹配、地域空间特征因子导致的人均纯收入空间分布的影响关联较弱, 二者是可以同时影响区域人均纯收入水平的两个不同方面。

| 表 2 研究区各产业和地域环境因子对人均纯收入空间分布的影响差异性(Y/N)及交互作用(qj) Table 2 Influence differences (Y/N) and interactive effects (qj) of industry and geography environmental factors on spatial distribution of net income per capita in the study area |

表 2数据为qj, 代表了两种因子交互作用对人均纯收入差异的解释程度。结果显示, 第一产业类型和二三产业发展程度共同作用对人均纯收入差异的解释程度已经达44%, 印证了产业是影响收入的重要因素, 这与预期的结果相近。同时二三产业发展程度和高程两大因子对人均纯收入差异的共同作用解释程度达47%, 这说明产业和地形特征共同作用对区域人均纯收入差异驱动作用的解释程度已经达到较高的水平, 产业和地域环境两种因素对收入的影响是极其可观的, 值得后续深入研究。同时在针对农业文化遗产地经济社会发展的后续政策和规划中, 重视产业发展的同时也应该把地域环境因素同时纳入考虑范围, 发挥更大经济发展效应。

4 结论与建议综上, 就当前中国重要农业文化遗产地阿鲁科尔沁旗而言, 本研究的主要结论为: 1)第一产业类型和二三产业发展程度是当地人均纯收入差异产生的关键驱动力; 2)水资源供给、交通便利程度、保护区建设和高程对人均纯收入差异的产生也扮演着不同程度的重要角色; 3)第一产业类型和二三产业发展程度这2个描述产业特征的因子之间对人均纯收入空间分布的影响无显著差异, 水资源供给、保护区建设、交通便利程度和高程这4个描述资源配置和地理空间特征的因子之间对人均纯收入空间分布的影响亦无显著差异。但是, 2个产业因子和4个地域环境因子之间对人均纯收入空间分布的影响都有显著差异。进而得出以畜牧业为主的农业生产方式(q=0.30)以及二三产业从业人数比例较小(q=0.37)是限制阿鲁科尔沁草原游牧系统所在地巴彦温都尔苏木收入水平的主要因素, 交通不便(q=0.11)及海拔较高(q=0.15)的地理特征也对其收入水平产生了一定影响。并且当地的经济发展效益可从产业和地域环境要素两个方面同时考虑。

前人关于农业文化遗产保护与发展的研究大多涉及产业与地域环境的相关信息, 但由于这些信息在实践中不便于量化并与农业文化遗产的保护与发展直接关联, 所以前人的研究往往只局限于将其作为背景环境要素定性提到而已, 缺乏对其进一步认识和强化。本研究以当地经济收入作为衡量农业文化遗产可持续发展的潜在指标, 尝试用空间分析的方法量化产业和地域环境对农业文化遗产地发展的影响, 为管理者制定政策提供科学依据和新的思路。同时本研究也是农业文化遗产相关研究中较早的空间分析研究实践。

已有的研究表明, 随着社会经济的发展和居民收入的提高, 政府和居民对当地农业文化遗产的重视程度和保护意识会随之提升[11], 因此发展经济可以在一定程度上助力当地农业文化遗产的保护与发展。基于遗产地经济发展水平落后的现实, 以及区域收入差距所固有的会影响社会稳定和经济健康发展的可能性[28-30], 为了保障当地农业文化遗产保护与乡村振兴之间的良性互动得以发展和延续, 本研究根据上述结论提出以下建议。

1) 促进产业转型。巴彦温都尔苏木地处牧区, 以畜牧业为支柱产业, 并且当地二三产业发展程度较低, 相关从业人数不足总人数的3%, 是造成当地人均纯收入不及周边地区的关键因素之一。因此完善产业结构应是当地亟待解决的重要工作。基于当地固有的气候类型、植被类型、文化氛围等因素, 居民从畜牧业向种植业跨越是行不通的。同时在全国现行的草原生态保护补助奖励机制下, 以扩大传统畜牧业生产规模来实现增收更行不通。因此笔者认为可行之计当是尊重当地固有的环境、习俗, 顺应政策指引, 一方面推动部分地区传统畜牧业向现代畜牧业转型, 努力推进品种优选, 牧草良种化, 更新生产资料, 发展舍饲养殖, 集中规模管理, 进而提高生产效率, 解放劳动力投入到二三产业。另一方面还应注意成立专项资金, 对真正古老、纯粹、独具特色的农业文化遗产予以保护和保留, 稳步发展的同时挖掘遗产系统一般农业生产以外的经济价值, 实现传统畜牧生产方式保护与发展双管齐下。

2) 遗产带动经济。阿鲁科尔沁旗草原游牧系统作为中国重要农业文化遗产, 对乡村振兴和经济发展的推动作用不仅仅局限于一般意义上的农业生产。它是集成了独具特色的生产方式、广袤无垠的草原景观以及天人合一的游牧文化为一体的活态系统。基于其传承千年的生产方式, 可以加强宣传, 打造特色品牌, 并在此基础上加大生产设施投入, 延长产业链, 将精加工后的肉食品、奶制品、羊毛制品、皮具等特色农产品远销各地, 实现提升农产品价格的同时助推轻工业、零售业、物流业等相关二三产业的发展, 增强经济活力。而基于其独特的文化和景观, 可尝试发展旅游业, 吸引外来游客走进草原游牧系统, 开创以旅游拓宽特色农产品销路, 再以高品质农产品吸引旅游关注的良性循环。

3) 加强设施建设。经与地方管理人员访谈得知, 当地曾有发展旅游的政策规划, 但现阶段遗产系统所在地巴彦温都尔苏木游客接待能力有限, 因此难以推广落实。再结合前文的地理资源分布特点, 遗产地坐落于海拔相对较高的区域, 且周边交通便利程度较低。因此本研究认为, 当地应积极加强基础设施建设, 加大投入力度, 疏通道路, 让草原游牧系统不再是外人可望不可及之处。同时, 重视遗产地周边区域合理规划, 开发游客商务区, 搭建房屋, 保障供水供电、环境保护和卫生事业等必要资源需求, 为后续产业发展打下坚实基础。

| [1] |

LI W H. Agro-Ecological Farming Systems in China[M]. New York: The Parthenon Publishing Group, 2001.

|

| [2] |

闵庆文, 孙业红. 农业文化遗产的概念、特点与保护要求[J]. 资源科学, 2009, 31(6): 914-918. MIN Q W, SUN Y H. The concept, characteristics and conservation requirements of agro-cultural heritage[J]. Resources Science, 2009, 31(6): 914-918. |

| [3] |

曹幸穗. 农业文化遗产保护与新农村建设[J]. 中国农业大学学报:社会科学版, 2012, 29(3): 20-24. CAO X S. Agro-cultural heritage protection and new countryside construction[J]. Journal of China Agricultural University:Social Sciences Edition, 2012, 29(3): 20-24. |

| [4] |

赵立军, 徐旺生, 孙业红, 等. 中国农业文化遗产保护的思考与建议[J]. 中国生态农业学报, 2012, 20(6): 688-692. ZHAO L J, XU W S, SUN Y H, et al. On the conservation of China's Agri-cultural Heritage Systems[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2012, 20(6): 688-692. |

| [5] |

张丹, 闵庆文, 何露, 等. 全球重要农业文化遗产地的农业生物多样性特征及其保护与利用[J]. 中国生态农业学报, 2016, 24(4): 451-459. ZHANG D, MIN Q W, HE L, et al. Agrobiodiversity features, conservation and utilization of China's Globally Important Agricultural Heritage Systems[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2016, 24(4): 451-459. |

| [6] |

马楠, 闵庆文, 袁正. 农业文化遗产中传统知识的概念与保护——以普洱古茶园与茶文化系统为例[J]. 中国生态农业学报, 2018, 26(5): 771-779. MA N, MIN Q W, YUAN Z. Concept and protection of traditional knowledges in agricultural heritage system:A case study of Pu'er Traditional Tea Agrosystem[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2018, 26(5): 771-779. |

| [7] |

刘某承, 张丹, 李文华. 稻田养鱼与常规稻田耕作模式的综合效益比较研究——以浙江省青田县为例[J]. 中国生态农业学报, 2010, 18(1): 164-169. LIU M C, ZHANG D, LI W H. Evaluation of comprehensive benefit of rice-fish agriculture and rice monocropping-A case study of Qingtian County, Zhejiang Province[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2010, 18(1): 164-169. |

| [8] |

孙业红, 闵庆文, 钟林生, 等. 少数民族地区农业文化遗产旅游开发探析[J]. 中国人口·资源与环境, 2009, 19(1): 120-125. SUN Y H, MIN Q W, ZHONG L S, et al. Agricultural heritage tourism development in minority areas:Taking Congjian County in Guizhou Province as a case[J]. China Population, Resources and Environment, 2009, 19(1): 120-125. |

| [9] |

张灿强, 沈贵银. 农业文化遗产的多功能价值及其产业融合发展途径探讨[J]. 中国农业大学学报:社会科学版, 2016, 33(2): 127-135. ZHANG C Q, SHEN G Y. Multifunction of agricultural heritage and its industrial development and industrial convergence approaches[J]. Journal of China Agricultural University:Social Sciences Edition, 2016, 33(2): 127-135. |

| [10] |

李文华, 刘某承, 闵庆文. 农业文化遗产保护:生态农业发展的新契机[J]. 中国生态农业学报, 2012, 20(6): 663-667. LI W H, LIU M C, MIN Q W. Agricultural heritage conservation:New opportunity for developing eco-agriculture[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2012, 20(6): 663-667. |

| [11] |

崔峰, 李明, 王思明. 农业文化遗产保护与区域经济社会发展关系研究——以江苏兴化垛田为例[J]. 中国人口·资源与环境, 2013, 23(12): 156-164. CUI F, LI M, WANG S M. Study on the relation between agro-cultural heritage protection and regional economic, social development:Taking Xinghua's Duotian in Jiangsu Province as an example[J]. China Population, Resources and Environment, 2013, 23(12): 156-164. |

| [12] |

李云云. 基于农业文化遗产保护的乡村规划研究[J]. 山西农经, 2020(1): 67-68. LI Y Y. Research on rural planning based on protection of agricultural cultural heritage[J]. Shanxi Agricultural Economy, 2020(1): 67-68. |

| [13] |

闵庆文, 孙业红, 成升魁, 等. 全球重要农业文化遗产的旅游资源特征与开发[J]. 经济地理, 2007, 27(5): 856-859. MIN Q W, SUN Y H, CHENG S K, et al. Primary study on the features and development of GIAHS's tourism resources[J]. Economic Geography, 2007, 27(5): 856-859. |

| [14] |

MATHERON G. Principles of geostatistics[J]. Economic Geology, 1963, 58(8): 1246-1266. |

| [15] |

RIPLEY B D. Modelling spatial patterns[J]. Journal of the Royal Statistical Society:Series B (Methodological), 1977, 39(2): 172-192. |

| [16] |

GETIS A, ORD J K. The analysis of spatial association by use of distance statistics[J]. Geographical Analysis, 1992, 24(3): 189-206. |

| [17] |

WANG J F, LI X H, CHRISTAKOS G, et al. Geographical detectors-based health risk assessment and its application in the neural tube defects study of the Heshun region, China[J]. International Journal of Geographical Information Science, 2010, 24(1): 107-127. |

| [18] |

LI X W, XIE Y F, WANG J F, et al. Influence of planting patterns on fluoroquinolone residues in the soil of an intensive vegetable cultivation area in northern China[J]. Science of the Total Environment, 2013, 458/460: 63-69. |

| [19] |

REN Y, DENG L Y, ZUO S D, et al. Geographical modeling of spatial interaction between human activity and forest connectivity in an urban landscape of Southeast China[J]. Landscape Ecology, 2014, 29(10): 1741-1758. |

| [20] |

胡丹, 舒晓波, 尧波, 等. 江西省县域人均粮食占有量的时空格局演变[J]. 地域研究与开发, 2014, 33(4): 157-162. HU D, SHU X B, YAO B, et al. The evolvement of spatio-temporal pattern of per capita grain possession in counties of Jiangxi Province[J]. Areal Research and Development, 2014, 33(4): 157-162. |

| [21] |

胡森林, 周亮, 滕堂伟, 等. 中国省级以上开发区空间分布特征及影响因素[J]. 经济地理, 2019, 39(1): 21-28. HU S L, ZHOU L, TENG T W, et al. Spatial pattern and influencing factors of national and provincial development zones in China[J]. Economic Geography, 2019, 39(1): 21-28. |

| [22] |

周磊, 武建军, 贾瑞静, 等. 京津冀PM2.5时空分布特征及其污染风险因素[J]. 环境科学研究, 2016, 29(4): 483-493. ZHOU L, WU J J, JIA R J, et al. Investigation of temporal-spatial characteristics and underlying risk factors of PM2.5 pollution in Beijing-Tianjin-Hebei Area[J]. Research of Environmental Sciences, 2016, 29(4): 483-493. |

| [23] |

王劲峰, 徐成东. 地理探测器:原理与展望[J]. 地理学报, 2017, 72(1): 116-134. WANG J F, XU C D. Geodetector:Principle and prospective[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(1): 116-134. |

| [24] |

YANG R, XU Q, LONG H L. Spatial distribution characteristics and optimized reconstruction analysis of China's rural settlements during the process of rapid urbanization[J]. Journal of Rural Studies, 2016, 47: 413-424. |

| [25] |

杨忍, 刘彦随, 龙花楼, 等. 中国村庄空间分布特征及空间优化重组解析[J]. 地理科学, 2016, 36(2): 170-179. YANG R, LIU Y S, LONG H L, et al. Spatial distribution characteristics and optimized reconstructing analysis of rural settlement in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2016, 36(2): 170-179. |

| [26] |

JU H R, ZHANG Z X, ZUO L J, et al. Driving forces and their interactions of built-up land expansion based on the geographical detector-A case study of Beijing, China[J]. International Journal of Geographical Information Science, 2016, 30(11): 2188-2207. |

| [27] |

LIAO Y L, WANG J F, DU W, et al. Using spatial analysis to understand the spatial heterogeneity of disability employment in China[J]. Transactions in GIS, 2017, 21(4): 647-660. |

| [28] |

陆铭, 陈钊. 城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距[J]. 经济研究, 2004, 39(6): 50-58. LU M, CHEN Z. Urbanization, urban-biased economic policies and urban-rural inequality[J]. Economic Research Journal, 2004, 39(6): 50-58. |

| [29] |

王小鲁, 樊纲. 中国收入差距的走势和影响因素分析[J]. 经济研究, 2005, 40(10): 24-36. WANG X L, FAN G. Income inequality in China and its influential factors[J]. Economic Research Journal, 2005, 40(10): 24-36. |

| [30] |

曾国安, 胡伟业. 居民收入差距:影响社会稳定的最直接因素[J]. 江汉论坛, 2013(8): 5-12. ZENG G A, HU W Y. Resident income gap:The most direct factor affecting social stability[J]. Jianghan Tribune, 2013(8): 5-12. |

2020, Vol. 28

2020, Vol. 28